在福州马尾这片承载船政精神的土地上,3D打印技术与工程塑料的创新融合正为制造业注入鲜活动能。PLA、ABS、尼龙玻纤三种材料,凭借各自特性深度嵌入产业脉络,勾勒出传统工业与前沿科技交融的生动图景。

材料特性与应用场景的精准适配

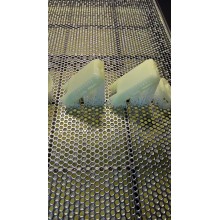

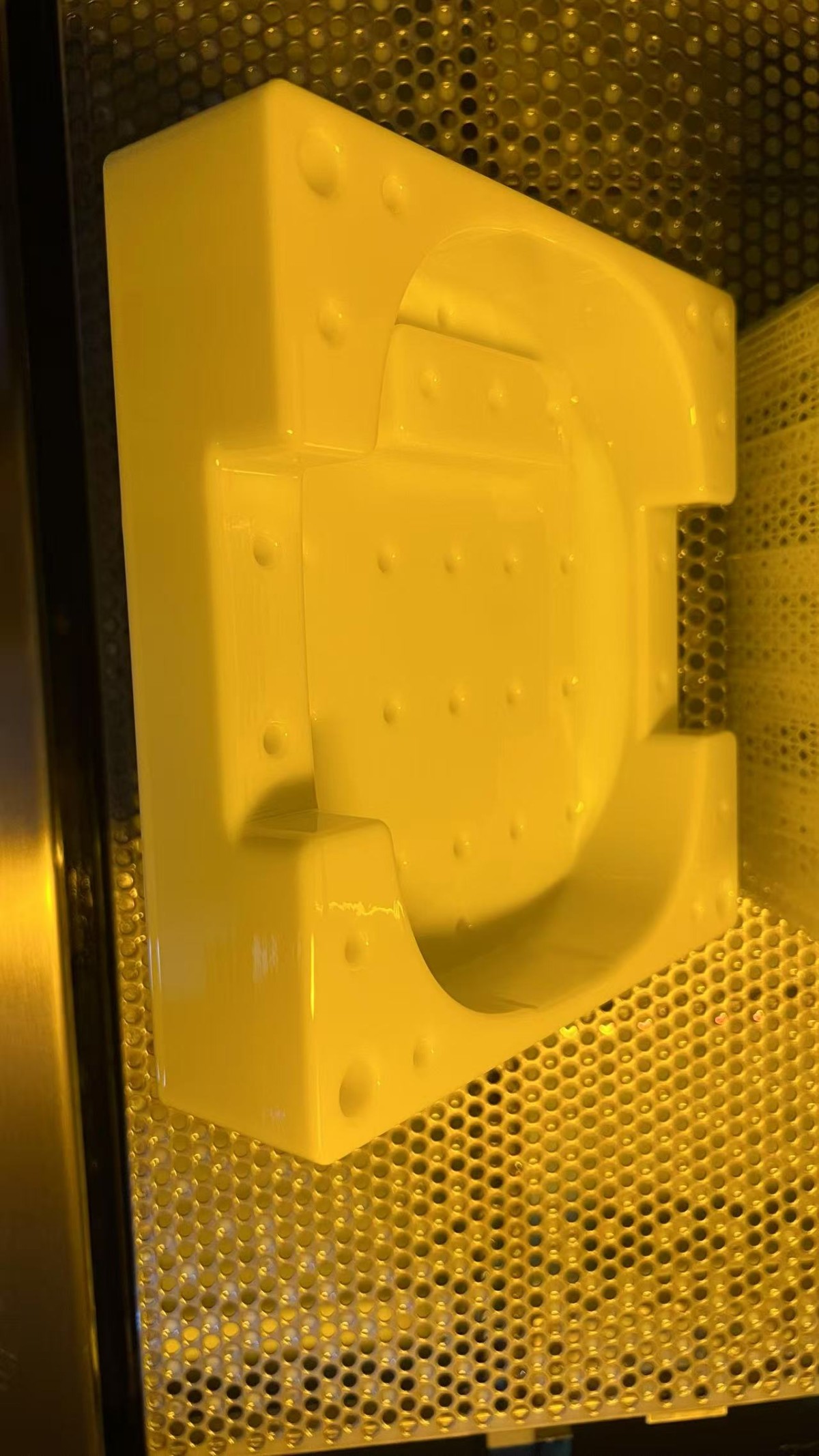

PLA作为环保型入门材料,以生物可降解性、低打印门槛和友好的操作环境,成为文创设计与教育领域的“创意催化剂”。船政文化衍生产品、学生设计课程的原型制作中,其光滑表面与色彩表现力让文化符号快速“落地”,既降低创作成本,又契合绿色发展趋势。

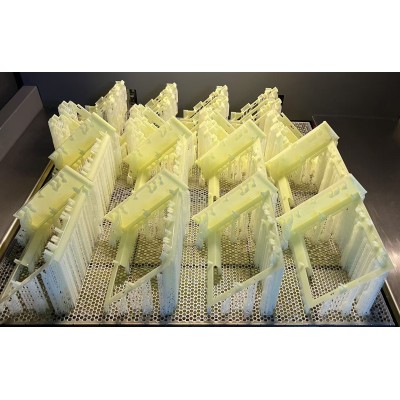

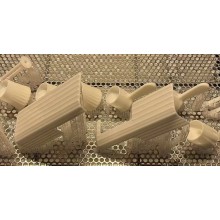

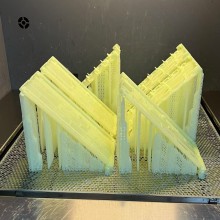

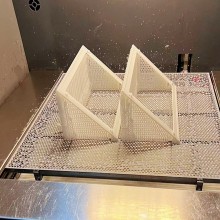

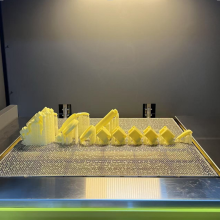

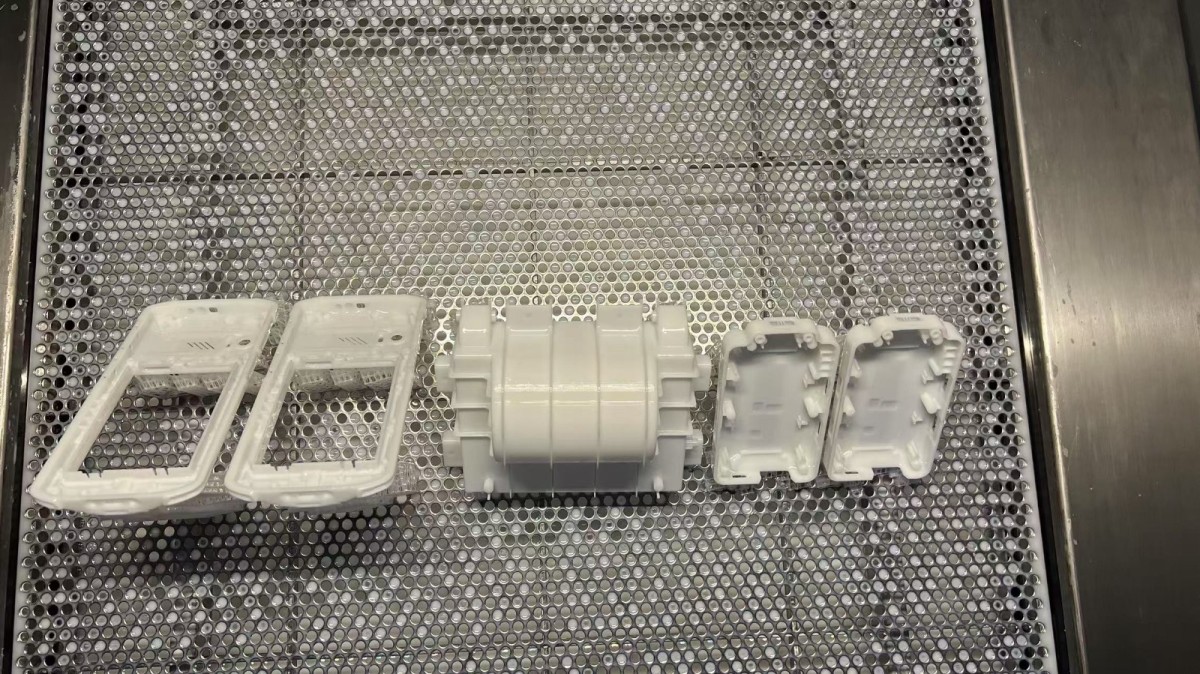

ABS则以工业级韧性成为制造领域的“稳定基石”。在模具制造、设备维修场景中,其抗冲击性、耐热性(80-100℃)及后处理后的高光洁度,支撑起管道卡箍、机械外壳等小批量功能件的可靠生产。从船舶配套企业的原型验证到数控企业的夹具研发,ABS用稳定的机械性能为工业场景提供“安全牌”。

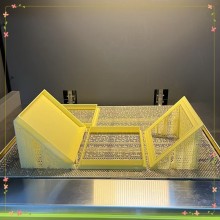

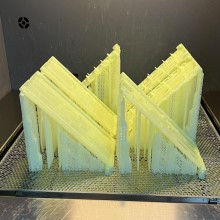

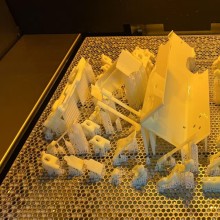

尼龙玻纤的加入,则将3D打印推向“高性能赛道”。15%-50%的玻纤增强,使其强度、刚性及耐热性(超100℃)媲美传统注塑件,成功应用于自动化设备的齿轮、轴承座等载荷部件,甚至探索用于耐海水侵蚀的船舶传感器外壳。尽管面临高温打印、喷嘴磨损等挑战,但其对装备轻量化、定制化的赋能,正推动马尾工业向精密化升级。

从文化到工业的全链条渗透

马尾的实践不仅体现在单一领域的突破,更在于构建起“文化创新-工业制造-技术迭代”的闭环。创客空间的学生用PLA将船政文化转化为可触模型,智造工坊的工程师用ABS验证船舶部件方案,自动化企业用尼龙玻纤攻克设备零件难题——材料特性的差异,恰好对应了从创意孵化到量产测试的全流程需求。这种分层应用模式,既降低了新技术推广的门槛,又通过实际工况反馈加速材料工艺优化。

产业升级的“马尾样本”

作为近代工业教育的发源地,马尾的“智造”转型颇具象征意义:百年船政基因与现代3D打印技术的碰撞,本质是开放创新精神的延续。当本土企业深入理解材料特性、精进打印工艺,这些“塑料丝线”正编织出更具韧性的产业链——灵活的设计响应、高效的样品迭代、可靠的性能保障,共同推动制造业向“高、新、强”跃升。

在闽江之畔,3D打印的故事仍在书写。从文化创意的“软着陆”到工业制造的“硬支撑”,马尾的实践证明:前沿技术的落地,关键在于与在地产业需求的深度融合。随着材料性能的持续优化与工艺的精细化,这片土地或将为中国制造业的转型升级提供更具参考价值的“马尾经验”。