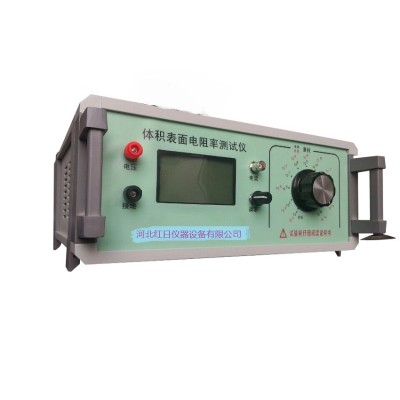

接触电阻率测试仪

接触电阻率测试仪 测量原理与方法:

四探针法:

主流、推荐的碳素材料块体/薄膜测试方法。

优点: 有效消除接触电阻和引线电阻的影响,测量精度高,尤其适合中等电阻率材料(碳素材料大多在此范围)。

缺点: 需要样品表面平整,探针间距需精确(或已知),边缘效应需修正(尤其是小样品)。

类型: 直线四探针(常用)、方形四探针(范德堡法,适合不规则薄片)。

两电极法 + 四线制:

在样品两端施加电流电极,在更内侧测量电压电极。

优点: 接线相对简单,可通过四线制消除引线电阻影响。

缺点: 电流分布不如四探针均匀,接触电阻仍可能对电压测量点有影响(尽管四线制已大幅降低),精度通常低于四探针法。适用

于电阻率较高或较低,或形状受限的样品。

非接触法(涡流法):

优点: 完全无损,无需接触样品,速度快,适合在线或快速筛查。

缺点: 测量精度通常低于接触法(尤其对薄层或复杂形状),需要校准标准样品,测量的是“等效电阻率”,受材料磁导率、厚度、表面状况影响较大。更适合均匀导体(如金属箔)。

阻抗分析法:

施加交流信号,测量复数阻抗。

优点: 可以区分材料的电阻分量和电容/电感分量(对某些复合碳材料有用),可选择合适频率避免极化效应。

缺点: 仪器更复杂,数据分析更复杂,主要用于研究而非单纯电阻率测量。

功能与场景适配?

需求场景? ?关键功能配置? ?参考依据?

现场快速检测? 便携式设计(重量<10kg)、锂电池续航>4小时、IP54防护等级

强电磁干扰环境? 抗工频干扰技术、自动滤波功能

高精度诊断? 四线制测量(消除引线误差)、温度自动换算(校正至20℃标准值)

数据管理需求 存储历史数据、蓝牙/USB导出、PC端分析软件

三、安全与可靠性

安全防护

必须配备过压/过流保护、自动放电功能(测试后释放绕组储能);

高压档位需有声光报警提示(如UT501的电压符号显示与红灯警示)。

环境适应性

工作温度:-10℃–50℃,湿度≤85%RH(避免结露影响精度);

粉末电阻率测试仪是材料科学和工业质检中的关键设备,其核心特点可归纳为以下五个方面

一、高精度测量与宽量程覆盖

宽电阻率范围:支持导体到绝缘体粉末的测量,典型量程为 10–10 Ω·cm(如半导体粉末),分辨率可达 0.01 μΩ。

多级电流/电压适配:电流输出档位涵盖 1 μA–10 A,电压量程低至 2 mV(误差≤±0.25%),适配不同导电特性的材料。

高稳定性设计:采用四端子法或四探针法,消除接触电阻和导线误差,确保重复性精度≤±0.3%。

二、自动化与智能化功能

自动极性切换:正/负电流输出与电压测量自动完成,减少人工干预。

实时数据图谱分析:PC软件同步显示压强-电阻率变化曲线、压实密度曲线,支持数据导出与报表生成。

压力与厚度联动控制:压力范围高达 200 kg–1吨,厚度测量精度±0.1 mm,可定制模具尺寸(如内径16–163 mm)。

三、模块化配置与兼容性

测试模式可选:支持四探针法(符合GBT 30835-2014锂电材料标准)和四端子法(符合GB/T 24521-2009)。

模具灵活选配:标配模具内径通常为16–30 mm,可定制特殊规格(如163 mm大尺寸模具)。

扩展接口丰富:配备USB/232通讯接口,连接计算机、打印机等外部设备。

针对“接触电阻率测试仪”的需求,核心在于精确测量两种材料接触界面处的电阻(或接触电阻),并可能计算出接触电阻率。这广泛应用于评估连接器触点、继电器开关、导电涂层与基体结合、焊接/压接接头、半导体器件金属化层等界面的导电性能与可靠性。

以下是关键要点与技术指南:

核心概念区分

接触电阻(Contact Resistance, Rc):

单位:毫欧(mΩ) 或 微欧(μΩ)。

定义:电流流过两个导体实际接触区域时产生的总电阻,包含:

收缩电阻(Constriction Resistance):电流线在接触点处收缩集中产生的电阻(主要部分)。

膜层电阻(Film Resistance):接触表面氧化层、污染物等形成的附加电阻。

接触电阻率(Specific Contact Resistivity, ρc):

单位:Ω·cm²(主流单位)或 Ω·m²。

定义:单位接触面积下的接触电阻,是表征接触界面本征特性的物理量(与接触面积无关)。

计算公式:ρc = Rc × A (其中 Rc 是接触电阻,A 是有效接触面积)。

测量挑战与技术关键

信号微弱: 接触电阻通常极小(mΩ~μΩ级),需高精度测量。

排除体电阻干扰: 必须分离“接触界面电阻”与“材料自身体电阻”。

接触压力控制: 压力显著影响接触面积和表面膜破坏,需精确可调。

接触面积不确定: 实际微观接触点面积难测定(ρc 计算的关键难点)。

消除热电势: 微小温差产生热电势干扰,需采用开尔文四线法 + 电流反转技术。

使用注意事项

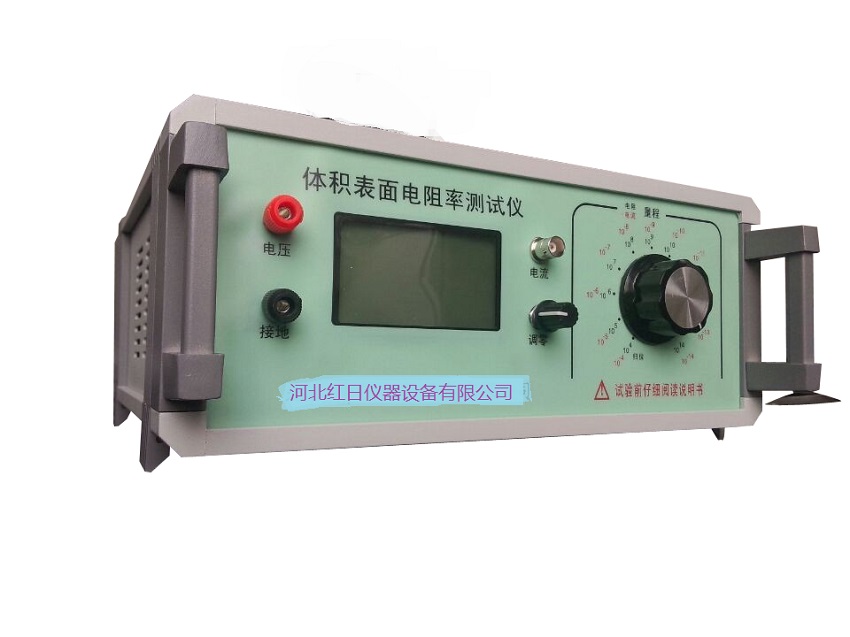

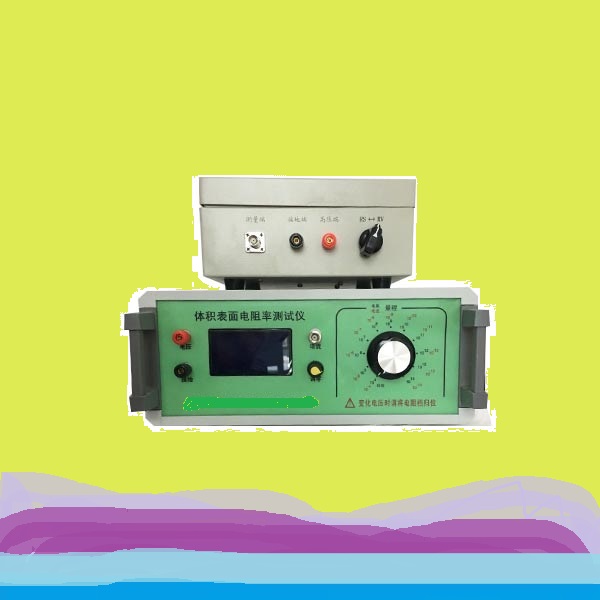

★高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器 损坏或电人。

7.1 应在“Rx”两端开路时调零(主机开机)

如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零,但改变测量电压后可能要重新调零。

7.2 禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击

7.3 在测试过程中不要随意改动测量电压,

★随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。

7.4 测量时从低次档逐渐拔往高次档

★每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104 Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!

7.5 大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化

★由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。

7.6 接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分

★本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。

7.7 测试过程中不能触摸微电流测试端

★微电流测试端 怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。

7.8 在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽.

★在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。

7.9 每次测量完时应将量程开关拨回“104 ”档再进行下次测试

在测量时应逐渐将量程开关拨到高阻档,测量完时应将电流电阻量程、电压量程开关拨回低档。以 确保下次开机时量程开关处在低阻量程档。

电导和电导率是什么关系:

电导率,物理学概念,指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。

(1)英文:conductivity(orspecific conductance)

(2)定义:电阻率的倒数为电导率,用希腊字母κ表示(或者γ[1]),κ=1/ρ。除非特别指明,电导率的测量温度是标准温度( 25 °C )。

(3)单位:在国际单位制中,电导率的单位称为西门子/米(S/m),其它单位有:MS/m,S/cm,μS/cm。1S/m=1000mS/m=1000000μS/m=10mS/cm=10000μS/cm。

(4)说明:电导率的物理意义是表示物质导电的性能。电导率越大则导电性能越强,反之越小。另外,不少人将电导跟电导率混淆:电导是电阻的倒数,电导率是电阻率的倒数。

重要性和用途:

1绝缘材料用于电子系统彼此和与地面之间隔离,该材料能提供零部件的机械支撑。由于此用途,通常要求具有尽可能高的绝缘电阻,以与可接受的机械、化学和耐热性能一致。因为绝缘电阻或电导组合了体积和表面电阻或电导,当实际使用时,要求试验样本和电极具有相同的形式,此时的测量值是非常有用的。表面电阻或电导随着湿度发生快速变化,然而体积电阻或电导则稍微变化,尽管总的变化在一些变化可能更大。

2电阻或电导可用于间接预测某些材料的低频率电介质击穿和损耗因数性能。电阻或电导通常作为湿度含量,固化程度,机械连续性或不同类型老化的间接测量方式。这些间接测量的效用取决于通过理论或经验研究确立的相关度。表面电阻的降低可导致因为电场强度降低而发生电介质击穿电压的增加,或者由于应力面积的增加而发生电介质击穿电压的降低。

3所有的电介质电阻或电导都取决于电化时间长短和施加的电压值(除了普通的环境变量之外)。这些因素必须已知,同时报告,以使得电阻或电导测量值有意义。在电绝缘材料工业中,形容词“表观”通常适用于在任意选择电化时间条件下获得的电阻值。见X1.4。

4体积电阻或电导可通过在特定应用场合设计某个绝缘体使用的电阻和尺寸数据计算得出。研究已经表明电阻或电导随着温度和湿度的变化而变化(1,2,3,4)4,同时在设计工作条件时,必须已知这种变化。体积电阻或电导测量值通常用于检查绝缘材料的均匀性,或者对于加工,可探测影响材料质量的导电杂质,而这不容易通过其它方法观察到。

5体积电阻超过1021Ω·cm(1019Ω·cm)时,样本在普通实验室条件测试获得的数值计算得出体积电阻,如果结果确实可疑,则应考虑通常使用的测量设备的局限性。

6表面电阻或电导不能精确测量,只能近似测量,因为体积电阻或电导总是受到测量方法的影响。测量值还受到表面污染的影响。表面污染及其积聚速度受到许多因素的影响,包括静电充电和界面张力。这些因素反过来可以影响表面电阻。当包括污染,但是在通常常识下判断不是电绝缘材料的材料性能时,此时表面电阻或电导可视为与材料性能相关。

点接触/面接触法(用于连接器、开关等)

适用对象: 连接器插针/插孔、继电器触点、导线压接点、涂层结合处等宏观电接触部件。

原理:

核心:开尔文四线法(四端子法):

一对电极(C1, C2)施加恒定电流(I)。

另一对电极(P1, P2)位于接触界面附近测量电压降(V)。

接触电阻 Rc = V / I (消除了引线电阻和部分体电阻)。

专用夹具: 精确控制接触压力(通过砝码、气动、伺服电机),稳定固定样品。

微电流/电压测量: 使用精密源表(SMU)或微欧计提供稳定电流(通常几mA~几A),测量 μV 级电压。

接触电阻率(ρc)估算难点:

有效接触面积(A)未知: 宏观接触是多个微观接触点的集合,真实 A 远小于表观面积。

解决方法:

在不同可控压力下测量 Rc(压力↑ → 接触点数量/面积↑ → Rc↓)。

结合接触力学模型(如 Holm 模型)估算平均接触面积(复杂,多为研究用)。

工业实践通常直接报告接触电阻(Rc)值及其测试条件(压力、电流),作为可靠性指标。ρc 较少直接报告。